17岁获“柴赛”佳绩,“00后”满分少年陈亦柏:曾想砸掉大提琴

“有时候,音乐好像能治病。”

陈亦柏说这句话时,就像拥有神奇药水的魔法师。胃炎难受的时候,听听音乐,竟能缓解不少。

一切好像命中注定。陈亦柏2001年出生于上海,4岁那年,妈妈陈春园开车的时候播放了帕尔曼演奏的电影《辛德勒的名单》主题曲。悲怆的小提琴声传来,坐在汽车后座的陈亦柏不知为何开始流泪。

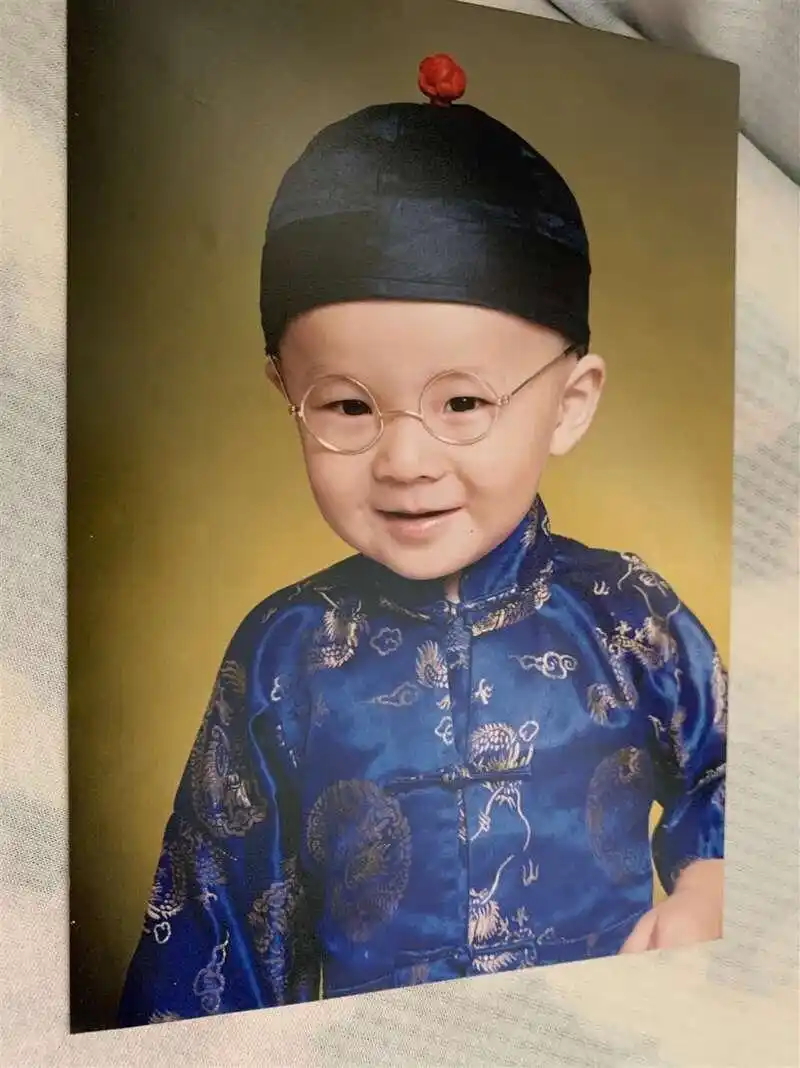

陈亦柏

陈春园是二胡演奏家,看到儿子在音乐上的天赋,回家后为他播放了许多曲子,由不同乐器演奏。陈亦柏最喜欢的,是低沉婉转的大提琴。

你不可能取悦每一个观众

陈亦柏的左手上全是老茧。

对于弦乐演奏者来说,学琴的一大困难在于必须承受皮肉之苦,他的手指不知道因为按弦出过多少次血,这对于孩子来说,太难坚持了;而且刚开始学的时候,拉出来的根本不是乐音,而是不堪入耳的噪音,让人不得不怀疑自己。

他5岁学琴,10岁考入上音附小,17岁考入柏林艺术大学跟随大提琴大师石坂団十郎(Danjulo Ishizaka)学习。

小时候

从小到大,他不止一次想过放弃,有时候甚至想把琴砸掉:“会有瓶颈期的,哪怕你学这么久,还是会发出一些难听的声音,你会很崩溃。”可是冷静下来,他还是无法割舍这个陪伴多年的伙伴。

亦柏这个名字,谐音“一百”,意味着满分。在日复一日的苦练中,他一步一步寻找着不存在的完美。

他拿下过三大重量级赛事的名次。其中最重要的是第16届柴可夫斯基国际音乐比赛,17岁的他在决赛中荣获大提琴组第五名。在他之前,仅有秦立巍在1998年获得“柴赛”大提琴组第二名。

“柴赛”是全世界规模最大、难度最高的比赛之一,高手如云,陈亦柏却并不紧张,一登台,就有点“人来疯”。“我把评委当成观众,我站在台上已经不是在比赛了,而是为他们表演,让他们欣赏我的音乐。”

他常常幻想坐在观众席里听自己演奏。坐在不同位置的观众听到的效果会不同吗?在舞台上的肢体语言,观众能看到吗?因为很想表现自己,他的肢体语言和表情特别多,大家都叫他“行走的表情包”。

在上海夏季音乐节闭幕音乐会上

7月24日晚,陈亦柏亮相上海夏季音乐节闭幕音乐会,和余隆执棒的上海交响乐团合作演绎了极简主义作曲家菲利普·格拉斯的《第一大提琴协奏曲》。台上的他,已比两年前成熟不少,更加收放自如。

“我现在明白,音乐不可能取悦每一个观众,做好自己,专注于音乐就行。”

古典乐能描绘世间万物

在柏林求学的日子,德国的音乐氛围以及老师石坂団十郎对他产生了深刻的影响。有一次,石坂団十郎在台上演奏拉赫玛尼诺夫的《大提琴和钢琴奏鸣曲》,在台下聆听的陈亦柏泪流满面。

15岁去德国的时候,按规定他需要一个监护人。石坂団十郎想都没想,就主动承担了监护人之职。

陈亦柏和妈妈

在陈亦柏看来,石坂団十郎像父亲,也像朋友,甚至像一个“00后”,因为他的音乐里充满了革新精神。当石坂団十郎转去瑞士工作,陈亦柏也跟着到了巴塞尔音乐学院就读。

生活中的陈亦柏觉得自己是个挺“无聊”的人:不喜欢人多的地方,更愿意在家听音乐、健身、做饭,偶尔打打游戏,看看动漫。他非常钦佩那些不用社交软件的音乐家,完全沉浸在音乐的世界,即使在网上也很少看到他们的身影,但他们的作品却能把人们征服。

台上的陈亦柏

演奏之余,他总是在“聆听”。他记得每一场作为观众聆听的音乐会,除了旋律,演奏家在台上的种种细节他都记着,哪怕这场演出没有很好,他还是会去寻找演奏中的闪光点。古典乐对陈亦柏而言,是最能直达人心深处的音乐。

“聆听每一个音乐家的诠释,你会从中发现很多如今体会不到的东西,比如战争的残酷。古典乐能描绘世间万物。”陈亦柏说,“当代人需要古典乐。古典乐能让人的内心沉静下来,远离浮躁,学会思考。当你全身心投入,你内心的很多东西会被唤醒。”

陈亦柏不用年龄定义自己,在他看来,“00后”也可以很成熟,也可以有所担当。“我们要传承好前辈留下的东西,同时也要把新鲜的思维和能量融合进去。”

与上海交响乐团合作

他至今记得第一次登台的时刻,那是升入上音附小后第一场大提琴专业演奏会,他拉了巴赫的《G大调第一大提琴组曲》。他时常回看那次表演的视频,每次都会被触动。

“对我而言,它就像经久不衰的文献,巴赫的曲子一定要非常纯净,小时候演奏是最纯真无邪的声音。”

他想往前走,但不丢掉这份纯真。